-woher der Name des Oberndorfer Ortsteils „Heerdell“ kam-

Um die nachfolgend geschilderten Ereignisse verstehen zu können, ist es erforderlich deren Vorgeschichte zu kennen.

Beginnen wir mit der Zeit ca. Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach dem Ende des französischen Kaiserreichs unter Napoleon dem I. bestand Deutschland aus einer Vielzahl kleiner Staaten, die sich lose im „Deutschen Bund“ organisiert hatten. Im Norden Deutschlands dominierte Preußen, welches sich nach dem Sieg im Bruderkrieg gegen Österreich und dessen Verbündeten (u.a.Bayern) 1866 alle deutschen Staaten nördlich der Mainlinie einverleibt hatte. Die süddeutschen Staaten, welche an der Seite Österreichs gekämpft hatten, band Preußen durch Geheimverträge sowie den Zollverein an sich. Ziel war die nationale Einigung.

Gegen diese nationale Einigung arbeitete vor allem der damalige französische Kaiser Napoleon III. Dieser und große Teile der Öffentlichkeit in Frankreich hielten einen Krieg gegen Preußen aus Gründen der „nationalen Ehre“ für unausweichlich. „Rache für Sadowa“ (Königgrätz) war seit dem Sieg Preußens über Österreich dabei das Schlagwort, hatte dieses Ereignis und der anschließende Friede die Stellung Frankreichs in Europa doch geschwächt.

Diese kriegerische Einstellung Frankreichs gegenüber Preußen war auch in Deutschland gut bekannt, man rechnete mit einem baldigen Krieg. Angesichts der drohenden Kriegsgefahr plante kein geringerer als der Chef des preußischen Generalstabs, Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke, wie einem eventuellen französischen Angriff zu begegnen wäre.

Da die französische Armee damals als die modernste der Welt galt und sich eines der am besten ausgebauten und dichtesten Eisenbahnnetze Europas bedienen konnte, rechnete man beim preußischen Generalstab damit, dass die französische Armee früher als die deutsche im Falle eines Falles einsatzbereit war und dementsprechend in Deutschland eindringen konnte, ohne dass dies zu Beginn eines Krieges zu verhindern gewesen wäre.

Aus preußischer Sicht erwartete man, dass ein französischer Angriff zum einen den Raum Saarbrücken zum Ziel haben könnte und zum anderen ein Hauptstoß entlang der heutigen B 40 (der „Kaiserstraße“) Richtung Mainz gehen würde. Als weitere Möglichkeit zog man einen französischen Angriff aus dem Elsass heraus auf rechtsrheinisches Gebiet in Betracht.

Dementsprechend plante man die Abwehr dieser mutmaßlichen Angriffe:

Die Dritte Armee, welcher die Truppen der süddeutschen Verbündeten Preußens zugeordnet waren, sollte im Raum Germersheim – Landau konzentriert werden, um einen französischen Angriff aus dem Elsass heraus auf rechtsrheinisches Gebiet in der Flanke bedrohen zu können. Der Ersten preußischen Armee wurde als Bereitstellungsraum die Gegend um Trier zugewiesen, um einen eventuellen französischen Angriff aus dem Grenzgebiet um Saarbrücken abwehren zu können.

Zur Abwehr eines französischen Angriffs entlang der Kaiserstraße Richtung Mainz sollte die Zweite preußische Armee bereitstehen. Nach der Planung Moltkes sollten die 200 000 Mann dieser Armee in einer Flankenstellung, die sich von Alsenz als rechtem Flügel über Kirchheimbolanden bis Eisenberg als linkem Flügel hinzog, den französischen Vorstoß erwarten und die feindliche Armee bei Marnheim in die Zange nehmen und in offener Feldschlacht besiegen.

Dieses Zenario bildete die Grundlage der generalstabsmäßigen Planung des Aufmarsches der deutschen Armeen in einem künftigen Krieg mit Frankreich.

Am 19. Juli 1870 war es dann soweit, Frankreich erklärte Preußen den Krieg.

Wie vorgesehen wurde daraufhin der preußische Aufmarschplan in die Tat umgesetzt. Schon am 25. Juli begann auf den Bahnhöfen Bingen und Bad Kreuznach die Ausladung des zur II. Armee gehörenden 3. Armeekorps (die Alsenztalbahn war noch nicht fertig gestellt). Sofort wurden Vorausabteilungen bis Bad Münster und Wörrstadt vorgeschoben. Zudem erhielt am 29. Juli 1870 die zum Verband der II. Armee gehörende 6. Kavalleriedivision Weisung, aus ihren Quartieren im Raum Sprendlingen – Gaualgesheim über Fürfeld, Meisenheim, Kusel und Neunkirchen an die Grenze zu Frankreich abzurücken. Die 6. Kavalleriedivision setzte sich zusammen aus dem Brandenburger Kürassierregiment Nr. 6, dem 1. Brandenburger Ulanenregiment Nr. 3, dem Schleswig-Holsteinischen Ulanenregiment Nr. 15, dem Brandenburger Husarenregiment Nr. 3, dem Schleswig-Holsteinischen Husarenregiment Nr. 16, der 2. reitenden Batterie Brandenburg, sowie einer Proviantkolonne und einem Feldlazarett. Insgesamt waren dies ca. 3000 Mann zu Pferde mit sechs Geschützen und Versorgungstross. Ein durchaus sehenswerter Aufzug, der am 3. August die französische Grenze erreichen sollte.

Lassen wir einen (jugendlichen) Zeitzeugen aus einem Dorf an der heutigen B 420 zu Worte kommen:

Noch wusste niemand etwas von einer Kriegserklärung. Da ritt eines Tages ein Reiter am Haus vorüber, nach einiger Zeit kamen zwei weitere und gegen Abend kam gleich ein ganzer Trupp dieser prächtigen, kräftigen Reiter. Diese Reiter waren so still und ernst und gaben auf Fragen keine Antwort, nur einer fragte nach dem nächsten Weg zu diesem und jenem Dorfe.

Bald wurde das Rätsel gelöst.

Am Morgen des nächsten Tages ging es los. Das war nicht nur ein Schwadron, das war ein nicht endend wollender Zug von Reiterei. Diese stolzen Dragoner, sie waren so glänzend und stark und die Rosse so schön – so etwas hatte ich vordem noch nie gesehen-. Es war alles so prächtig, als kämen Mann und Ross gerade erst aus der Kaserne. Sie schienen gar nicht müde und trugen den Kopf hoch als wollten sie dem kleinen bayerischen Dorfe sagen: So reiten die Preußen auch noch nach sechs Stunden Marsch. Keiner wusste den Grund dieses Aufmarsches, bis einer vom Straßenrand in die Reihen der Reiterei hineinrief: Wohin denn? Es kam die Antwort: Nach Frankreich! Nun ging es von Mund zu Mund: Es gibt Krieg mit den Franzosen. Und so war es. Der Krieg war schon erklärt und die zeitungslosen Dörfler wussten es noch nicht. Erst die Preußischen Dragoner brachten diese Nachricht.

Am 25. Juli hatte in Bad Kreuznach die Ausladung des 3. Armeekorps begonnen und dieses Befehl erhalten, zwei Avantgarden in die Gegend südlich Kreuznach und bis Wörrstadt vorzuschieben.

Hintergrund war die Unkenntnis über die französischen Truppenbewegungen. Da man jederzeit mit einem französischen Einfall über die Kaiserstraße und deren Seitenverbindungen rechnete, entschloss man sich den Aufmarschraum der II. Armee weiträumig zu sichern. Der beschauliche Ort Oberndorf erlebte dadurch am 26.07.1870 den Einzug mindestens eines Bataillons preußischer Infanterie, insgesamt 26 Offiziere und 1054 Unteroffiziere und Mannschaften. Die Offiziere waren in den Pfarrhäusern und der Schule einquartiert, die Unteroffiziere und Mannschaften gingen ins Biwack und zwar dort, wo sich heutzutage das Baugebiet „im Heerdell“ (daher der – deutschlandweit einmalige – Name) befindet.

Nur ein besonders hochgespannter Grad von Gefechtsbereitschaft veranlasst zur Anwendung des Biwacks. Die Auswahl des Biwackplatzes ist von taktischen Gesichtspunkten und durch Rücksicht auf Schonung der Truppen geprägt. Taktisch wird verlangt: Lage an guten Wegen zum Zwecke eines schnellen Auf- und Weitermarsches, Lage dicht hinter der Stellung, in der man sich unter Umständen schlagen will oder muss, möglichst Deckung gegen die Sicht des Feindes. Die Schonung der Truppen verlangt genügende und bequeme Wasserversorgung und Nähe der sonstigen Biwackbedürfnisse (Holz, Stroh). Schutz gegen Wind und Wetter, was sich dadurch erreichen lässt, dass man die Truppen an den Rand von Dörfern legt. Ein trockener Untergrund und fester Boden sind günstig, Wiesen ungeeignet. Zur Sicherung des Biwacks nach Außen dienen Außenwachen, Innenwachen dienen zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung.

Insofern war die Talerweiterung südlich Oberndorf als Biwackplatz gut gewählt, bot sie doch genügend Raum für eine größere Anzahl Soldaten und erfüllte auch alle sonstigen Anforderungen. Von den Oberndorfer Bürgern erhielt dieser Biwackplatz die Bezeichnung „Heerdell“, er hat sich bis heut gehalten, auch wenn fast niemand mehr seine Entstehungsgeschichte kennt.

Schon am 29. Juli ging der II. Armee der Befehl zu, mit dem 3. und 4. Armeekorps in der Linie Alsenz – Göllheim – Grünstadt aufzumarschieren, am 30. Juli erhielt das 9. Armeekorps Befehl sogleich bis in Höhe des 3. und 4. Korps aufzuschließen. Das 3. Korps erhielt am 31. Juli wiederum einen Befehl bis Kusel weiterzumarschieren, so dass nach dessen Abzug sich im Raum Oberndorf – Alsenz nur noch Einheiten des 9. Korps aufhielten. Entsprechend wurde der Biwackplatz „im Heerdell“ nun von Einheiten des 9. Armeekorps genutzt.

Den Durchmarsch durch das Nordpfälzer Bergland konnte die II. Armee erst dann wagen, wenn sicher war, dass die französische Armee nicht in der Lage war, den Durchzug durch diese Gegend zu stören, da ein Kampf in unserem hügeligen Gebiet die II. Armee daran gehindert hätte, ihre numerische Überlegenheit auszuspielen und die endgültige Entscheidung hinausgeschoben hätte.

Am 3. August 1870 war es dann soweit, durch die Aufklärungstätigkeit u.a. der 6. Kavalleriedivision stand fest, dass die französischen Truppen mit ihrer Hauptmasse noch nicht zum Angriff übergegangen waren, somit die Pfalz noch nicht unmittelbar bedroht war. In Folge dessen erging der Befehl an die II. Armee über Kaiserslautern und Landstuhl ins Saargebiet vorzustoßen. Angesichts der Masse der II. Armee (181 Bataillone Infanterie, 156 Schwadrone Kavallerie, 105 Batterien Artillerie mit 630 Geschützen) wurde dazu jede in diese Richtung führende Straße für die Truppenbewegung genutzt. Dabei sollte das 9. Armeekorps, vorrückend durch das Alsenztal, Rockenhausen am 4. August erreichen, um über Ottergerg und nördlich des Landstuhler Bruchs über Waldmohr dem Feinde entgegen zu ziehen. Am 3. und 4. August 1870 zog somit das 9. Armeekorps mit 20 Bataillonen Infanterie, drei Jägerbataillonen, 12 Schwadronen Reiterei, 3 Pionierkompanien und 90 Geschützen durch das Alsenztal Richtung Kaiserslautern. Jedenfalls zogen Tag und Nacht zahllose, unabsehbare Truppenmassen aller Gattungen durch Oberndorf. Diesen folgten fast unaufhörlich endlose Artillerie-, Munitions-, Train- , Ponton-Trains und eine große Anzahl Reservepferde.

Vor dem Durchmarsch erschienen Offiziere und befahlen den Dorfbewohnern große Bütten voll Wasser mit einer Beimischung von Essig aufzustellen. In Gläsern, Bechern und Tassen reichte man den durchmarschierenden Truppen dieses Getränk, welche während des Marschierens tranken, das Trinkgefäß dem Nächsten weitergaben oder das leere Gefäß am Wegesrand ablegte. Schulkinder holten diese Gefäße zur Neubefüllung wieder zurück.

Da zunächst die Fuhrparkskolonnen, zum Teil selbst die Proviantkolonnen mangels Waggons von der Bahnbeförderung hatten ausgeschlossen werden müssen, bekamen die Truppen Weisung, nach der Bahnausladung so lange als irgend möglich gegen Barzahlung von den Quartiergebern zu leben. In ihrer Stationierungsgegend sollten sie zudem zu jedem Preis Lebensmittel aufkaufen, um sich hiermit für die bevorstehenden Operationen wenn möglich auf die Dauer von sechs Tagen zu versorgen. Vorspannwagen sollten diese Vorräte den Truppen nachführen, entsprechend erhielten die Armeekorps Befehl, sich durch Anmietung oder Requisition in Besitz eines Fuhrparks von je 400 Fahrzeugen zu bringen. So geschah es, dass, um den notwendigen Tross des Heeres bereitzustellen, mitten in der Nacht das Dorf alarmiert wurde mit dem Auftrag bis zu einer bestimmten Stunde eine vorher festgelegte Zahl von Gespannen bereit zu stellen. Oft führte deren Weg bis tief ins Feindesland. Wie viele Gespanne Oberndorf zu stellen hatte, lässt sich leider nicht mehr ermitteln. Gewiss ist aber, dass es nach Beendigung des Feldzuges Streit um Entschädigung wegen verendeter Pferde und zerstörter Fuhrwerke gab. Überhaupt litt das Dorf unter der Beschlagnahme seiner Gespanne, welche vom Kriegsschauplatz überhaupt nicht bzw. schwer beschädigt zurück kamen. Fehlten sie doch bei der Einbringung der gerade laufenden Ernte. Durch eine in diesem Jahr waltende große Dürre in Verbindung mit der Anwesenheit des Militärs waren auch die Lebensmittelpreise und die Preise für Heu und Hafer auf Grund der Missernte auf das doppelte bis dreifache gestiegen. Auch der Salzpreis stieg auf das Doppelte, trat doch durch Hamsterkäufe eine Salzverknappung ein. Zudem kam es Ende Juli zu einem Geldmangel. Preußisches und bayerisches Papiergeld wurde von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert, preußisches Silbergeld nur zu einem geringeren Kurs. Alles edelmetallhaltige Hartgeld wurde ab sofort gehamstert und stand dementsprechend für den Zahlungsverkehr nicht mehr zur Verfügung.

Bald nach Abzug der Kampfruppen änderte sich die Nutzung der Straßen, jetzt folgten Proviantkolonnen und Schlachtvieh in großer Zahl zur Versorgung der Truppen. Dadurch wurden auch Viehseuchen eingeschleppt. So brach in der Nordpfalz die heutzutage ausgerottete Rinderpest aus, mit entsprechend schwerwiegenden Folgen für die Rinderhaltung in der Gemeinde (90% der erkrankten Tiere gingen ein).

Soweit das von äußeren Akteuren bestimmte Geschehen. Doch wie sah es im Dorfe selbst aus, wie waren die Lebensumstände im Jahre 1870 in Oberndorf?

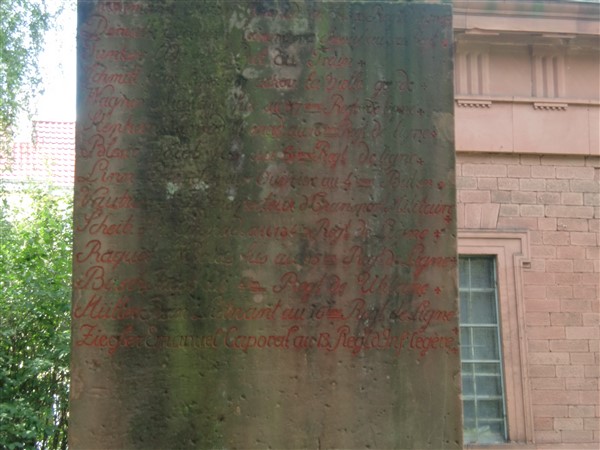

Standort: Rockenhausen Alleestraße

Da zu dieser Zeit faktisch jede Familie eine (meist kleine) Landwirtschaft betrieb, mindestens jedoch einen größeren Garten bewirtschaftete, ernährten sich die Dorfbewohner in der Regel noch im Wesentlichen von ihren eigenen Erzeugnissen (jeder hatte „sei Sach“). Diese wurden in mühevoller Handarbeit, auf „größeren“ Betrieben unter Mithilfe von Zugtieren, sowie Knecht und Magd und ohne „Kunstdünger“ dem im Wesentlichen kargen Boden abgerungen. Tierhaltung in Verbindung mit Hausschlachtungen war die Regel. Große Reichtümer waren dabei nicht zu erwerben, fast alle der klein- und allenfalls mittelbäuerlichen Betriebe lebten von der Hand in den Mund. Auch der relativ starke Wein- und Obstbau konnte daran nichts ändern: Bauer sein in Oberndorf schmeckte damals nach besonders hartem Brot.

Zwei Familien in Oberndorf versuchten durch Betreiben einer Straußwirtschaft ihr Einkommen aufzubessern. Neben der Landwirtschaft gab es in Oberndorf zu dieser Zeit zwei Mühlen, einen Kaufladen, einen Dorfschmied, einen Schreiner, eine Gastwirtschaft, je ein katholisches und ein protestantisches Pfarramt sowie zwei Schulen. Für die Befriedigung der kulurellen Bedürfnisse sorgte zudem der Gesangverein.

An der Infrastruktur mangelte es. Die (unbefestigten) Straßen befanden sich in einem katastrophalen Zustand, Wasser kam aus dem Orts-, seltener aus eigenem Brunnen und wurde von Hand gefördert. Öffentlichen Personenverkehr gab es (noch) nicht, die Alsenzbahnstrecke befand sich gerade im Bau, Telegrafen waren zwar schon erfunden und in Betrieb, jedoch in Oberndorf nicht, sowenig es damals elektrischen Strom gab. Das Umspannwerk war damals noch nicht errichtet, auch das Baugebiet „im Heerdell“ war damals noch unbebaut. Das Dorf sah entsprechend aus.

Der königliche Bezirksarzt von Rockenhausen, Heinrich Schäffer, hat uns einen diesbezüglichen Bericht hinterlassen:

Die Straßen. Durch den intensiven landwirthschaftlichen Verkehr sind dieselben stets verunreinigt. Mist und Pfuhl sind überall in den Straßen zerstreut und erzeugt besonders letzteres einen intensiven Gestank. Die Straßenrinnen werden nicht sehr oft gereinigt und mit Wasser ausgespült. Stellenweise stagniert der Pfuhl in denselben. Solange ein Regen andauert, übernimmt dieser die Reinigung theilweise, spült aber auch eine Masse Pfuhl mit fort, wenn die Dunggruben überlaufen. Wo keine gepflasterten Rinnen existieren, entstehen stinkende Pfützen.

Die Dunggruben. Obwohl theilweise die Dunggruben mit (handgetriebenen) Pfuhlpumpen versehen wurden, bleiben noch viele übrig, die damit noch nicht ausgestattet sind. Bei der Errichtung der Pfuhlpumpen ist man sich über das Prinzip nicht klar, manche Gruben werden nur mit einem Mäuerchen umgeben, damit der Mist nicht geradezu in den Straßen herumfuhr. Bei anderen werden noch Pfuhllöcher gegraben, ohne daß die Dunggrube ausgemauert wird. Worauf es eigentlich ankommt ist, daß die Dunggrube wie auch Pfuhlloch undurchdringlich für Jauche hergestellt wird. Cementierung ist das einzig Richtige. Jener Mißstand, der von Seite der Jauche droht, Durchdringung des Bodens mit Flüssigkeiten (die Träger sind die günstigsten Verursacher von Krankheitspilzen) ist also durch das bisherige Verfahren bei Herstellung der Dunggrube nur zum geringen Theile erreicht.

Die Brunnen. Die Brunnen sind leider einem beständigen Wegfall der Güte des Wassers ausgesetzt. Der Boden, aus dem das Wasser stammt, ist sehr porös und gestattet leicht das Eindringen von fauligen Stoffen. Bei anhaltendem Regen trüben sich die meisten Brunnen. Das wenigstens muß geschehen, daß von Zeit zu Zeit nachgesehen wird, daß von den Straßenrinnen her kein Abwasser eindringt.

Die Bevölkerung ist darauf aufmerksam zu machen, daß die größte Reinlichkeit auch im Hause beachtet werde, daß für gehörige Lüftung der Räumlichkeiten gesorgt, daß vor allem vermieden werde, Unrath irgendwelcher Art in versteckte Winkel, oder gar auf die Straße oder in den Hof zu werfen.

Bei den Schulen ist für peinliche Reinhaltung der Abtritte Sorge zu tragen. Nöthigenfalls ist Desinficierung der Lokalität vorzunehmen.

So der Amtsarzt aus Rockenhausen.

Nach Abzug des Militärs normalisierten sich die Lebensumstände wieder und das Alltagsleben nahm seinen gewohnten Gang. Jedenfalls begann am 1. November 1870 wieder der Schulunterricht. Insofern hatte der deutsch-französische Krieg von 1870/1871 keine weiteren Auswirkungen auf Oberndorf.